就職活動について調べる中で、通年採用という言葉を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。通年採用は、従来の一括採用とは異なる採用形態として、近年注目を集めている採用方式です。

この記事では、前半で通年採用の概要や企業が導入する理由について解説します。さらに、学生にとってのメリット・デメリットや、特に後半では大学院進学との関係性について詳しく解説するため、就職活動を検討している学生の方はぜひ参考にしてください。

学部卒業後の進路としての進学ではなく就職を考えている場合でも、目指す企業や業種・職種によっては、大学院進学が有効です。

通年採用とは

通年採用とは、企業が年間を通して継続的に採用活動を行う採用形態のことです。従来は、毎年3月に就活の情報が解禁され、6月から面接が始まるという一括採用が一般的でした。しかし、近年では通年採用を導入する企業が増えてきています。

通年採用に注目が集まっている背景には、2018年10月に経団連が「2021年度以降に入社する学生を対象とした採用選考に関する指針は策定しない」と宣言したことが大きく影響しています。この宣言により、経団連が主導してきた就活ルールが廃止され、企業が自由に採用活動を行えるようになりました。

一括採用との違い

通年採用と一括採用の主な違いは、採用活動の時期と採用対象です。

一括採用では、主に新卒者を対象として、毎年決まった時期に採用活動を行います。具体的には、3月に説明会が解禁され、6月から面接が始まり、7月から10月にかけて内定が出されるというスケジュールが一般的です。

一方、通年採用は新卒者だけでなく、第二新卒や既卒者、留学生など、多様な人材を対象としており、年間を通して継続的に採用活動を行います。企業によって採用スケジュールは異なり、年間を通して受付・選考を行う企業もあれば、春と秋の年2回、あるいは春、夏、秋の年3回など、複数回に分けて採用活動を行う企業もあります。

企業が通年採用を導入する理由

企業が通年採用を導入する理由として、以下の2つが挙げられます。

- 人材獲得競争が激化しているため

- 多様な人材にアプローチするため

人材獲得競争が激化しているため

近年、少子高齢化による労働人口の減少に伴い、企業間の人材獲得競争は年々厳しくなっています。一括採用では、多くの企業が同じ時期に採用活動を行うため、特に有名企業や大手企業に学生が集中しやすくなります。

そこで、あえて採用活動のタイミングをずらすことで、大手企業との競合を避け、優秀な人材との出会いの機会を増やそうとする企業が増えています。特に中小企業やベンチャー企業は、大手企業との競争を避け、自社の特徴をアピールする時間を十分に確保できるというメリットがあります。

多様な人材にアプローチするため

通年採用を導入するもう一つの理由は、多様な人材にアプローチするためです。グローバル化が進む現代社会では、多様なバックグラウンドを持つ人材を採用することが企業の競争力向上につながります。

しかし、新卒一括採用では、日本の大学を卒業する学生が主な対象となるため、留学生や帰国子女、外国人材などにアプローチすることが難しい場合があります。

通年採用を導入することで、春に実施する新卒一括採用には応募しにくい留学生や帰国子女などの多様な人材を幅広く受け入れることが可能です。これらの人材は、グローバルな視野や多様な文化的背景に基づく発想を持っていることが多く、企業に新しい価値をもたらす可能性があります。

通年採用を導入している企業の割合

通年採用を導入している企業の割合は、年々増加傾向にあります。2022年に株式会社リクルートが公開した調査結果「新卒・中途採用横断レポート 2012年度~2021年度における、新卒と中途の採用比率は3対7 ―過去10年の中途採用市場の拡大は限定的―」によると、2023年卒の採用活動において通年採用を「すでに実施している」企業は26.7%、「検討中」の企業は11.4%でした。

通年採用を導入している企業の割合は、年々増加傾向にあります。2022年に株式会社リクルートが公開した調査結果「新卒・中途採用横断レポート 2012年度~2021年度における、新卒と中途の採用比率は3対7 ―過去10年の中途採用市場の拡大は限定的―」によると、2023年卒の採用活動において通年採用を「すでに実施している」企業は26.7%、「検討中」の企業は11.4%でした。

業種別に見ると、人手不足が深刻な業種ほど通年採用の導入率が高い傾向があります。例えば、医療・福祉では76.5%、飲食店・宿泊業では50.0%、建設業では48.4%の企業が通年採用を実施、または検討しています。一方、情報通信業は25.2%、金融・保険業は25.4%と、比較的低い割合にとどまっています。

また企業規模による違いも顕著で、従業員300人未満の中小企業では46.8%が通年採用を導入しているのに対し、1,000~4,999人規模の大企業では30.2%です。このことから、中小企業が人材確保に向けて積極的に通年採用を活用していることがわかります。

通年採用を導入している企業に応募するメリット

通年採用を導入している企業に応募することには、学生側にも以下のメリットがあります。

- より多くの企業に応募できる

- 時間的・心理的ゆとりを持って就職活動を進められる

- 一社ずつ対策を行える

より多くの企業に応募できる

通年採用の最大のメリットは、学生がより多くの企業に応募できることです。従来の一括採用では、限られた期間に就職活動をしなければならず、企業説明会や面接の日程が重なると、どちらかを諦める必要がありました。

しかし通年採用であれば、時期をずらして複数の企業に応募できるため、選択肢が広がります。例えば、一括採用の時期に志望企業から内定が得られなかった場合でも、通年採用を導入している企業に応募することで、内定獲得の可能性が大きく広がります。

時間的・心理的ゆとりを持って就職活動を進められる

従来の一括採用では3月から6月という短期間に、企業説明会、エントリーシートの提出、面接などが集中するため、多くの学生が時間的な余裕のなさとプレッシャーに悩まされていました。

しかし、通年で就職活動を行える通年採用では、このような時間的制約から解放され、自分のペースで準備を進められます。企業研究や自己分析にじっくり取り組み、十分な準備をしてから面接に臨めば、自分の強みや志望動機をより説得力を持って伝えられます。

さらに、「周りの友人はすでに内定をもらっているのに自分はまだ」といった、他者との比較から生じるプレッシャーから解放される点も、通年採用のメリットです。自分自身のペースで就職活動を進められるため、精神的な負担が軽減され、より冷静に自分に合った企業を見極められます。

一社ずつ対策を行える

通年採用のもう一つの大きな強みは、企業一社一社に対して徹底的な対策を行えることです。一括採用では複数企業の選考が同時に進むため、各企業の特徴や求める人材像を十分に理解しないまま面接に臨むことも少なくありません。

一方、通年採用では一度に集中する企業数が少ないため、企業の理念や事業内容を詳細に調べ、業界における位置づけや競合他社との差別化ポイントもしっかりと分析できます。こうした深い理解に基づき、企業ごとに自己PRや志望動機を作成すれば、面接で説得力のあるアピールができるでしょう。

さらに、自分と企業との相性を見極める時間も十分に確保できるため、入社後のミスマッチのリスクが大幅に減少します。結果として、自分の強みを活かせる職場で長期的に活躍できるため、より充実したキャリアを築くことにつながります。

通年採用を導入している企業に応募するデメリット

通年採用にはメリットだけでなく、デメリットもあります。通年採用の企業に応募する場合には、デメリットも理解し、必要な対策を講じておきましょう。

- 一括採用よりも難易度が高い

- 常にアンテナを張っておく必要がある

- モチベーションを保ちにくい

一括採用よりも難易度が高い

通年採用の応募対象は、新卒だけでなく第二新卒や既卒者も含まれるため、応募者層が多様化します。これらの応募者はすでに社会人経験を持っていることが多く、実務経験のない新卒者にとって、強力なライバルとなるでしょう。

また、通年採用を実施している企業は即戦力となる人材を求める傾向が強く、選考基準も高くなります。そのため、通年採用で内定を獲得するためには、インターンシップなどの経験を通じて実践的なスキルを身につけたり、自分の専門性を高めたりするなど、他の応募者との差別化を図る努力が必要です。

常にアンテナを張っておく必要がある

新卒一括採用では、就活サイトや大学のキャリアセンターなどから情報が提供されるため、比較的容易に企業情報を収集できます。

しかし、通年採用では、企業ごとに採用時期や選考プロセスが異なるため、自分で積極的に情報収集を行う必要があります。応募のタイミングを逃さないように、企業のホームページやSNS、就活サイトなどを定期的にチェックするなど、常にアンテナを張っておかねばなりません。

モチベーションを保ちにくい

新卒一括採用では、短期間に集中して就職活動を行い、内定を獲得することが目標となります。一方、通年採用で就職活動の期間が長期化すれば、明確な終わりが見えにくくなり、モチベーションを維持できなくなることもあります。

また、一括採用では周囲の学生も同じタイミングで就職活動を行っており、情報交換や励まし合いなど、お互いに支え合いながら就職活動を進められます。しかし、通年採用では、就活の時期が人によって異なるため、周囲の学生と同じペースで進めることが難しく、孤独を感じてしまう学生もいます。

通年採用で内定を獲得するために必要なこと

通年採用で内定を獲得することは、一括採用よりも難しい傾向にあります。そのため、しっかりと準備を行い、書類提出や面接に備える必要があります。

その際に意識すべきポイントは、以下の3つです。

- 自己分析を徹底的に行う

- 企業への理解を深める

- 志望動機をしっかりと練る

まず自己分析では、自分の強み、弱み、価値観、経験などを深く理解し、面接で効果的に伝えられるよう準備することが重要です。学生時代に力を入れたこと、それを通じて得た能力や経験、将来やりたいことなどを、具体的かつ明確にしておきましょう。

次に企業研究では、志望企業の事業内容、社風、課題などを深く理解し、自分がどのように貢献できるかを具体的に考える必要があります。可能であれば、OB・OG訪問を行い、実際にその企業で働いている人から話を聞くことも有効です。

最後に志望動機では、自己分析と企業研究の結果を結びつけ、なぜその企業で働きたいのか、自分がどのように貢献できるのかを明確に伝えることが求められます。志望動機は面接でほぼ必ず聞かれる質問であり、その回答内容によって、選考の合否が大きく左右されることもあります。事前にしっかりと準備し、自分の言葉で説得力を持って伝えられるようにしておきましょう。

通年採用で求められる「即戦力」と大学院進学の関係性

一見、通年採用と大学院進学は無関係に思えるかもしれませんが、実は「即戦力」という点で密接につながっています。

通年採用では企業が「即戦力」となる人材を重視する傾向があり、大学院での研究活動はまさにその即戦力を身につけられる機会です。

大学院では専門知識の習得だけでなく、論理的思考力や問題解決能力、分析能力、プレゼンテーション能力など、即戦力となるスキルを培えます。

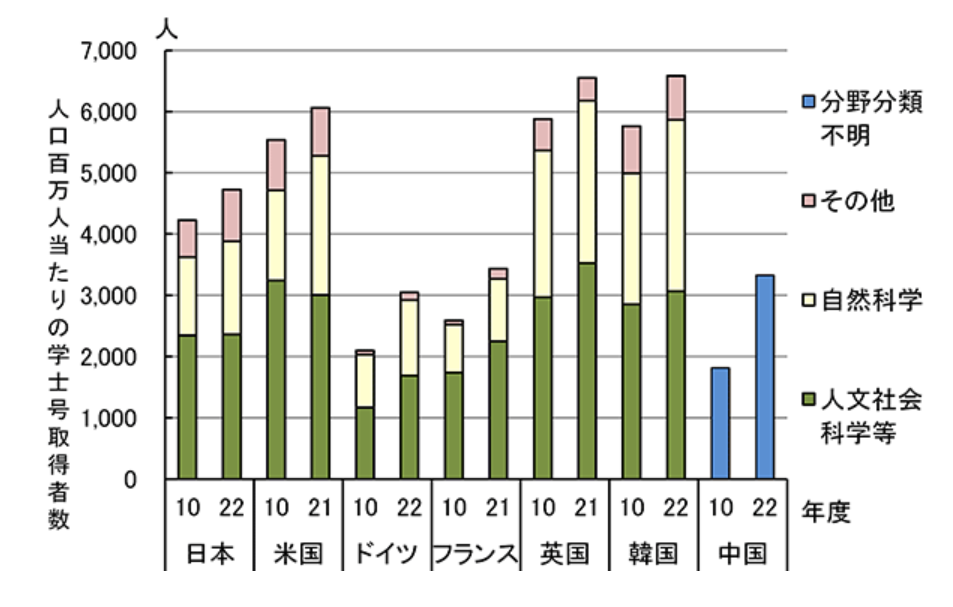

また、通年採用が一般的な欧米諸国では、修士号や博士号を持つ人材の割合が日本より高いです。科学技術・学術政策研究所の「科学技術指標2024」によると、2021年時点の人口100万人当たりの修士号取得者は日本が590人であるのに対し、イギリスで5,485人、ドイツで2,658人、アメリカで2,649人となっています。

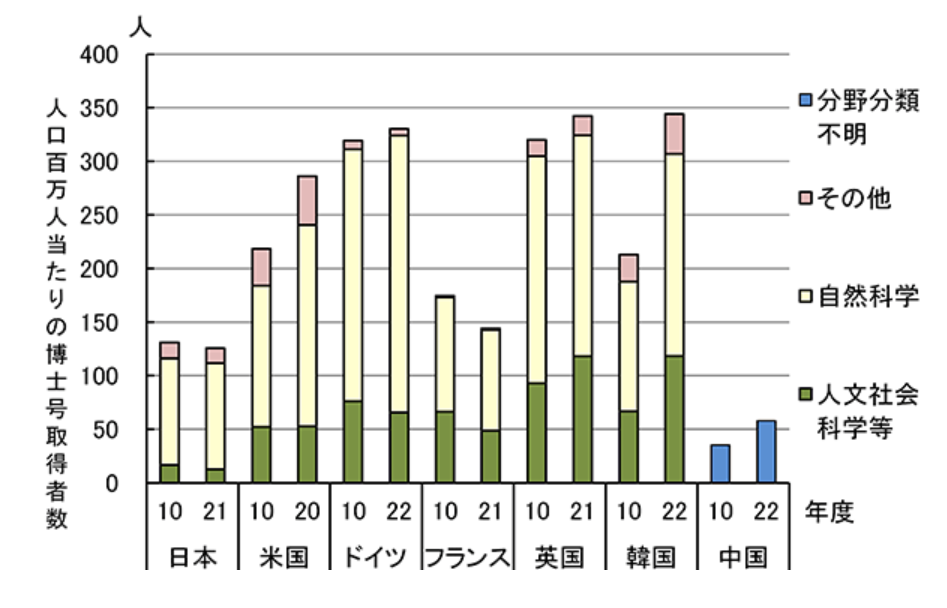

博士号取得者においても、人口100万人当たりに日本は126人であるのに対し、イギリスで342人、ドイツで330人と大きな開きがあります。

このことから、通年採用を実施している国では専門性の高い人材への需要が高く、大学院教育がそうした需要に応える人材を育てる場として機能していると考えられます。日本の採用市場も通年採用の方向に進化する中で、大学院での研究経験と専門性は、大きな競争優位性をもたらすでしょう。

大学院に進学するメリット

大学院進学の最大のメリットは、専門分野を深く掘り下げて学べることです。そこで得られる高度な知識やスキルは、学部教育だけでは習得しにくい即戦力につながります。

大学院の研究活動では、自身で立てた問いについて、先行研究を調べながら研究計画を立て、具体的な調査や実験を行い、得られた情報(データ)をもとに分析を行います。これらの過程を通じて身に着くスキルは、就職後すぐに実践力や実務能力として発揮できるため、通年採用を実施している企業からの需要は高いといえます。

その他にも、修士号や博士号の取得が必須であったり、強く求められたりする職種に応募できる点もメリットです。調査・開発などに関わる研究職や特定の分野の高度な知識や、スキルを要する専門職の採用においては、大学院修了者の方が有利である場合が多いです。さらに、学部卒業者よりも初任給が高い傾向にあるというメリットもあります。

もし、深く学びたい特定の分野がある、研究を続けたいという思いや、高度な専門性を身につけたいという思いがあるなら、大学院進学という選択肢も視野に入れてみることをおすすめします。将来のキャリアを見据えて、自分に最適な道を選択しましょう。

まとめ:通年採用と大学院進学、自分に合った選択を

通年採用を導入している企業に応募すると、より多くの企業に応募できる、時間的・心理的ゆとりを持って就職活動できる、一社ずつ対策を行えるといったメリットがあります。

一方で、一括採用よりも難易度が高い、常にアンテナを張っておく必要がある、モチベーションを保ちにくいといったデメリットもあります。自己分析や企業研究をしっかり行い、志望動機をしっかりと練ることで内定獲得を目指しましょう。

また、学部卒業後すぐに就職する選択肢以外にも、専門性を高めるために大学院への進学という選択肢もあります。大学院で研究を行うことで、専門的な知識や技能を修得し、将来のキャリアに活かすことができます。

自分自身のやりたいことや目指すキャリアを明確にして、それに向けて最適な道を選ぶことが大切です。採用のあり方や社会のあり方が変化する中で、通年採用、一括採用、大学院進学など、自分に合った選択をしましょう。

中央大学大学院の資料請求はこちら